Berlin! Du bist so wunderbar

„Berlin, du bist so wunderbar“ – wer kennt sie, die musikalische Hommage an das West-Berlin der 1980er Jahre? Mir geht es jedenfalls oft so, wenn ich in der Stadt bin: Berlin ist irgendwie wunderbar. Auch bei meinem Kurzbesuch im Sommer 2025 hat sie mir wieder alte Seiten neu gezeigt – drei Atmosphären, die ein Berlin der 1950er/60er Jahre spürbar machen.

Atmosphäre #1: Stille, Demut und Wertigkeit

Eigentlich wollten wir nur am Breitscheidplatz umsteigen, doch die auffälligen Truck Stops erinnerten uns an den damaligen Terroranschlag und ließen uns verlangsamen. Dieser Moment brachte unsere Aufmerksamkeit zur Gedächtniskirche und zu den Bauten von Egon Eiermann. Und wir nutzten die Gelegenheit und betraten die Kapelle.

Wieder: Wow.

Das Blau der Glasfenster. Die klare Grundrissform und Möblierung. Die golden schwebende, kantige Jesusfigur gegenüber des Eingangs - und das alles zusammengesetzt aus den filigranen Elementen eines Nachkriegsbaus aus den 1960er Jahren, die auf den ersten Blick mit Betonfertigteilen monoton und einfach wirken mögen. Die es aber nicht sind, wenn man genauer hinschaut: Der detaillierte Ausarbeitungsgrad der Betonteile, die Ausformung der Türgriffe, die Filigranität der Treppenkonstruktion zur Orgel, die quadratischen Sitzflächen die sich in den Quadraten der Glasfelder wiederholen, die wie ein Kunstwerk angeordneten Orgelpfeifen - das alles erzeugt eine Atmosphäre der Kontemplation, der Bedachtheit und der Ruhe.

Erkenntnis: Die Fassade hat zwei Schichten - genau hinsehen!

Atmosphäre #2: Mut, Kitsch und Zukunftsglaube

Unser Weg führte uns nach Prenzlauer Berg zum Tchoban-Museum – „Museum für Architekturzeichnung“. Ein junges, kleines Museum mit besonderem Fokus: wechselnde Ausstellungen und ein Archiv zu Architekturzeichnungen.

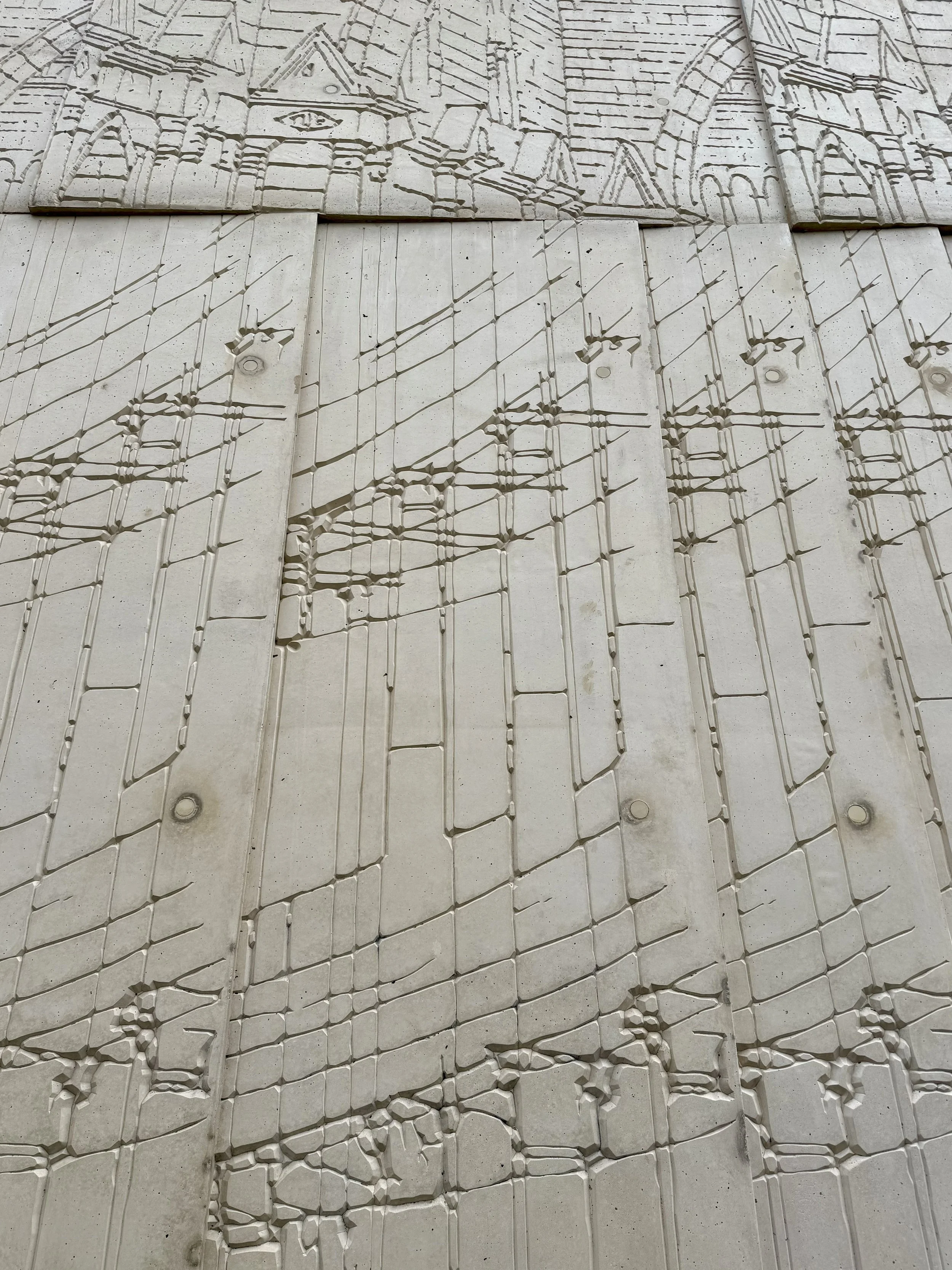

Ein Besuch lohnt sich nicht nur für den Besuch der Ausstellungen, sondern auch für das Gebäude selbst. Denn schon die Architektur vermittelt über ihre Flächen das Thema der Darstellung: Furchen und Vertiefungen im gelb gefärbten Beton lassen skizzenhafte Linien von Gebäuden erkennen - Rundbögen, Linien, Striche. Die Fassade selbst wird zur Projektionsfläche und zum Stapel Papierbögen. Auch die markante äußere Form - wie übereinander gestapelte Holzklötze - macht das Gebäude unübersehbar. Die zwei Ausstellungsräume im Inneren des Gebäudes sind deutlich zurückhaltender und lassen den Fokus auf den ausgestellten Zeichnungen.

Unter dem Titel “Pläne und Träume – Gezeichnet in der DDR” sehen wir Pläne, Visionen und Träume der damaligen Architekten und Architektinnen (wobei: die kommen kaum vor). Und auch wenn alle damals üblichen Darstellungsinstrumente verwendet wurden - Bleistift, Kohle, Aquarell, Collage-Techniken -, so ist die Farbe Schwarz doch die dominierende Farbe und der breite Strich die am häufigsten zu sehende Linienführung, um die äußerst markanten, geradezu “harten” Entwürfe der Zeit zu präsentieren.

Visionen, die oft vielfältiger und ausdrucksstärker erscheinen als die heute noch stehenden Bauten aus dieser Zeit. Abgesehen von den ganz wilden Ideen, bei denen raumschiffartige oder urwaldartige Appendizes von den Balkonen wachsen, zeichnen sich viele der Entwürfe durch eine erstaunliche Formenvielfalt mit futuristischen Anklängen aus: Da gibt es kesselförmige oder kegelförmige Saalbauten mit außenliegenden, aufgeständerten Stahlkonstruktionen, da gibt es polygonal angeordnete Stadtteile, in denen Wohnen, Arbeiten und Kultur vereint ist und viele Menschen auf großen Plätzen zusammenkommen. Großmaßstäblichkeit und Kleinmaßstäblichkeit findet hier besser zusammen als es in der Realität häufig gelungen ist.

Allen hier gezeigten Entwürfen ist gemeinsam, dass sie große Expressivität und Ausdruckskraft zeigen. Das sind Gebäude, die sich nicht integrieren sollen, sondern den Fortschrittsgedanken ausdrücken und ein eigenes Selbstbewusstsein haben. In ihrer Eigenständigkeit sollen sie den Glauben an eine zukunftsorientierte, geschäftige Gesellschaft ausdrücken.

Im Kontrast dazu: die Urlaubszeichnungen im Obergeschoss. Zarte Aquarelle von Landschaften, Bauernhäusern mit Reetdächern – fast kitschig. Vielleicht Ausdruck einer Sehnsucht nach Kleinteiligkeit und Natur, vielleicht einfach schönere Motive für unterwegs.

Erkenntnis: Die Architektur der DDR war vielfältiger, als es viele der verbliebenen Gebäude vermuten lassen.

Atmosphäre #3: Der geheime Garten

In Berlin in der Bülowstraße gibt es eine Tankstelle, die schon lange keine mehr ist. Statt Benzin kann man dort heute Kultur konsumieren - und das in einem wunderschönen Ambiente. Versteckt hinter einer 2 Meter hohen weißen Mauer befindet sich die Galerie Judin und ein ZEIT-Café. Meine Gmaps-App hat gezeigt, “Heute geschlossen”, umso überraschter war ich, dass nicht nur das Gartentor offen stand, sondern sich hinter dem Gartentor ein Garten eröffnete, bei dem alle Außenplätze belegt waren. Vor der Theke eine Warteschlange, im Café ebenfalls jeder Tisch belegt. Und auch die Ausstellung im schmalen Neubau am ehemaligen Tankstellengebäude war gut besucht. Da war die Realität so viel mehr als die Anzeige in der App (was für eine schöne Überraschung!). Ein bisschen fühlte es sich wie ein geheimer Ort an, über den zwar viele eingeweiht sind, der aber trotzdem intim ist.

Unter dem historischen Tankstellendach sitzt man mitten in einer grünen Oase voller Mini-Kontraste: Das Grün der Pflanzen neben den roten Rahmen der Stahlprofile. Die glatten, reflektierenden Glasscheiben neben dem unruhigen Blattwerk. Die kleinteilige Formensprache der 1950er neben der reduzierten Gebäudeform des Neubaus, einer japanisch anmutenden, zurückhaltenden Architektursprache. Das fast zu harmonische Bild aus Bach, Bambus und Bäumen mit einer Ausstellung einer zeitgenössischen Künstlerin, die irgendwo an der Grenze zwischen Surrealismus und Sinnestäuschung malt, ausgestellt in Räumen mit Sichtbeton und Industrieglasscheiben.

Erkenntnis: Auch zu Orten pilgern, wenn Google “geschlossen” meldet. Mauern können der Papierumschlag einer Wundertüte sein.

Vor und zurück: Was eint die Projekte?

Drei Orte, drei Stimmungen - und eine gemeinsame Startzeit. Ob Tankstelle, Kirchenraum oder Veranstaltungssaal: Ich tauche ein, in ein Berlin der 1950er/60er Jahre. Und irgendwie spürt man: Hier sollten Dinge alles sein - nur nicht vor 1945. Architektur war ein Ausdrucksmittel, das Neues schaffen sollte und sich abgrenzen sollte von dem, was vor 1945 war.

Mal dominierte der Fortschrittsglaube: selbstbewusste Entwürfe, die das gesellschaftliche Leben prägen wollten. Mal sprach aus den Bauten eine stille Bescheidenheit: Ressourceneffizienz, Demut, Konzentration auf das Wesentliche.

Beides erzählt von einer Zeit des Aufbruchs.

Und heute?

Welche unserer Bauten werden in 70 Jahren von Fortschritt erzählen – und welche von Bescheidenheit?

August 2025

![IMG_0453[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668300669-V8CN2OIWN335Y0O490XC/IMG_0453%5B1%5D.jpg)

![CAON0983[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668279751-H4BW9FZGG2FBI3V0MWMF/CAON0983%5B1%5D.jpg)

![GAKK7135[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668298197-PY1PDYJKBT69HIBUKIUX/GAKK7135%5B1%5D.jpg)

![FALQ9899[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668285625-TRCWNRAP0E87QAQBU3WZ/FALQ9899%5B1%5D.jpg)

![CGFL1552[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668614461-BK9CY450VGCNYNO3Y78B/CGFL1552%5B1%5D.jpg)

![DLCC4549[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668612997-99J7NXKKG6I1YW9WWUDA/DLCC4549%5B1%5D.jpg)

![IMG_0465[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668633306-OX2MJCM32ES8LHVW3FJH/IMG_0465%5B1%5D.jpg)

![NGGG6692[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668653473-JI39FF3LAIXFCLM9U280/NGGG6692%5B1%5D.jpg)

![QXOS7790[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668677636-9YJA25IN0VJXYE3BEKVN/QXOS7790%5B1%5D.jpg)

![QYDT0124[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754668679300-OP7X1G2Q90KK1AAD535J/QYDT0124%5B1%5D.jpg)

![XQII7946[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669414736-0Q47CVARSF4UYDRG8LY8/XQII7946%5B1%5D.jpg)

![IMG_0475[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669346938-619MPGU7TW46RVXN85FQ/IMG_0475%5B1%5D.jpg)

![SQJX8353[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669379440-3W785AQ6OPDJC4H56Z9J/SQJX8353%5B1%5D.jpg)

![IMG_0471[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669328717-C5G49INRCBZ0Q4YKURUU/IMG_0471%5B1%5D.jpg)

![TYDW8450[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669402880-DHVNCM4OMRARS5T4AX46/TYDW8450%5B1%5D.jpg)

![IMG_0474[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6234e25606efe86f19b8a075/1754669552675-2HQCPEM832B6ZLWALT0Y/IMG_0474%5B1%5D.jpg)